Promotion

Use code MOM24 for 20% off site wide + free shipping over $45

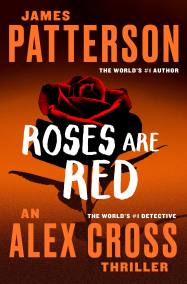

Besa a las Mujeres

Contributors

Formats and Prices

Price

$8.99Price

$12.99 CADFormat

Format:

- Mass Market (Spanish) $8.99 $12.99 CAD

- ebook $9.99 $12.99 CAD

- ebook (Spanish) $5.99 $7.99 CAD

- Hardcover $30.00 $39.00 CAD

- Audiobook Download (Abridged) $14.98

- Audiobook Download (Unabridged) $27.99

- Trade Paperback (Media Tie-In) $18.99 $24.99 CAD

- Trade Paperback $18.99 $23.99 CAD

- Trade Paperback (Large Print) $28.99 $37.99 CAD

- Mass Market $10.99 $13.99 CAD

- Audiobook CD (Abridged) $17.98 $23.98 CAD

This item is a preorder. Your payment method will be charged immediately, and the product is expected to ship on or around October 30, 2012. This date is subject to change due to shipping delays beyond our control.

Also available from:

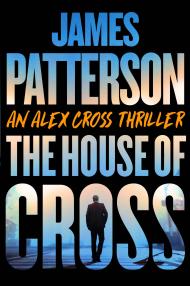

Join Alex Cross on his most terrifying murder case yet in this #1 New York Times bestseller and one of PBS’s “100 Great American Reads.”

Genre:

- On Sale

- Oct 30, 2012

- Page Count

- 496 pages

- Publisher

- Grand Central Publishing

- ISBN-13

- 9781455544844

Newsletter Signup

By clicking ‘Sign Up,’ I acknowledge that I have read and agree to Hachette Book Group’s Privacy Policy and Terms of Use