Promotion

Use code MOM24 for 20% off site wide + free shipping over $45

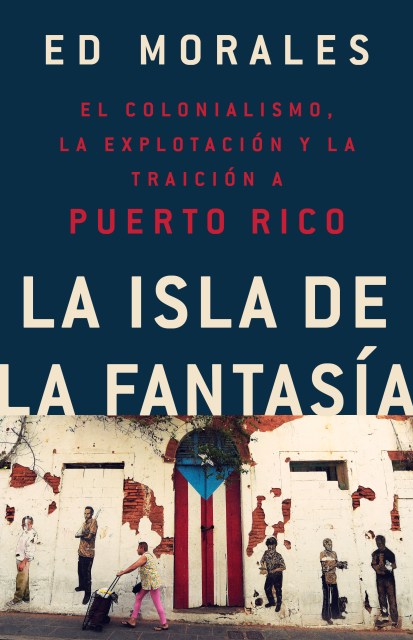

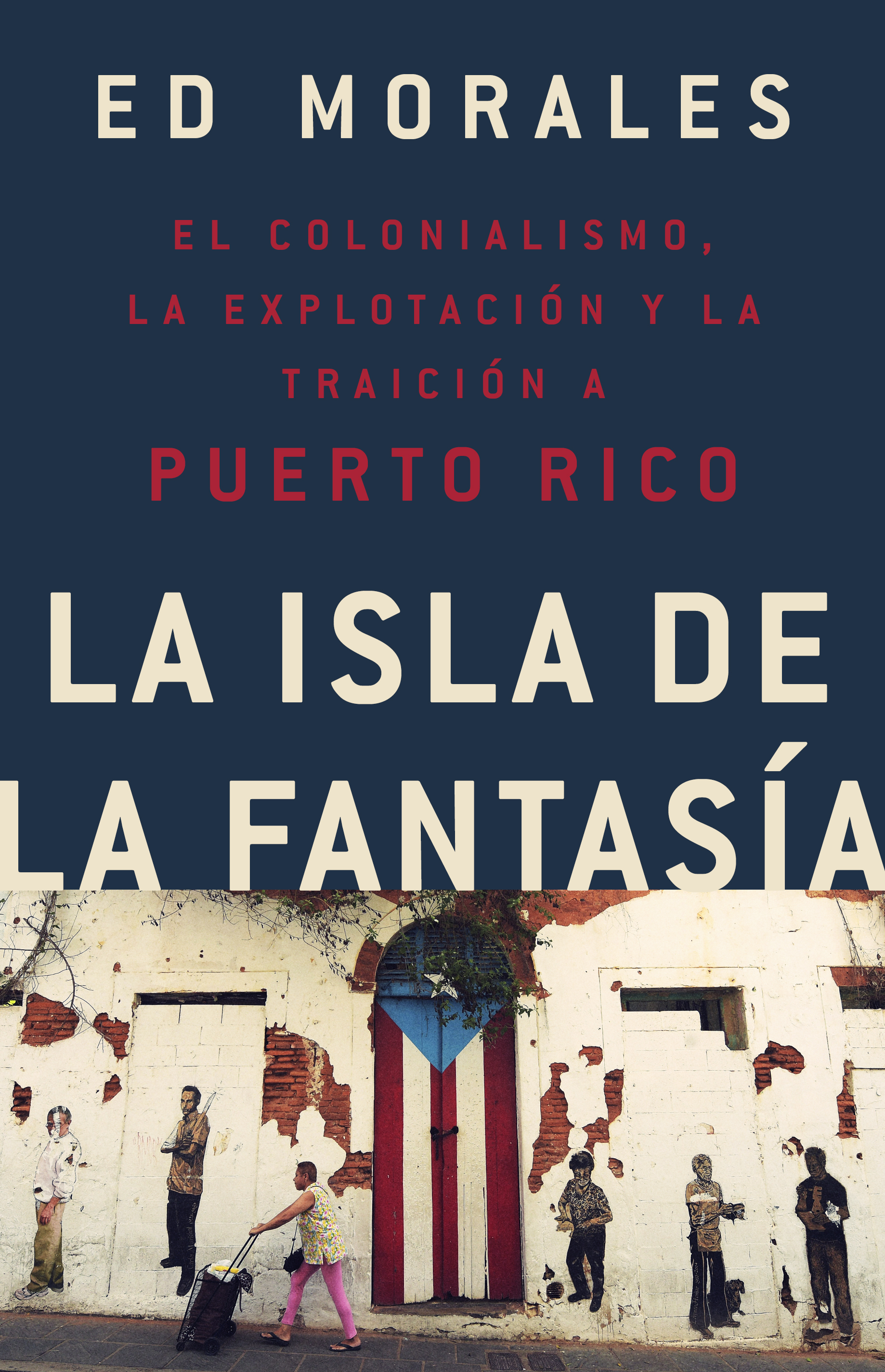

La isla de la fantasia

El colonialismo, la explotacion y la traicion a Puerto Rico

Contributors

By Ed Morales

Formats and Prices

Price

$16.99Price

$22.99 CADFormat

Format:

- Trade Paperback (Spanish) $16.99 $22.99 CAD

- ebook (Spanish) $11.99 $15.99 CAD

- ebook $16.99 $21.99 CAD

- Hardcover $28.00 $35.00 CAD

- Audiobook Download (Unabridged)

This item is a preorder. Your payment method will be charged immediately, and the product is expected to ship on or around November 5, 2019. This date is subject to change due to shipping delays beyond our control.

Also available from:

Un recuento crucial y preciso de los 122 anos de Puerto Rico como colonia de los EE. UU.

A dos años del huracán María, Puerto Rico aún sigue recuperándose de la destrucción física de la tormenta y el colapso de la infraestructura resultante. La devastación agravó los efectos dañinos de más de un siglo causados por la explotación de Estados Unidos con sus políticas económicas, sociales y de asuntos políticos, incluido el trauma infligido por su crisis de deuda de 72 mil millones de dólares.

En La isla de la fantasía, el periodista Ed Morales describe cómo, a lo largo de los años, Puerto Rico ha servido como un satélite colonial, una vitrina de la Guerra Fría del Caribe, un vertedero de productos manufacturados en Estados Unidos y un refugio fiscal corporativo. Emprendiendo al lector en un viaje ida y vuelta de San Juan a la ciudad de Nueva York, La isla de la fantasía es un relato crucial y claro de los 122 años de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos.

Genre:

-

"The hurricanes, the debt, the depopulation. Ed Morales has written an urgent, fascinating, and impassioned portrait of Puerto Rico, the world's oldest colony."Daniel Immerwahr, author of How to Hide an Empire: A History of the Greater United States

-

"Ed Morales has put together a compelling indictment of U.S. colonialism in Puerto Rico, based on journalistic and academic sources as well as his personal experiences as a New York-born Puerto Rican who cares deeply about his ancestral homeland. His work is an engaging, compassionate, well-documented, and crisply written analysis of the political, economic, and demographic downturn of the Island, after more than a decade of economic recession and almost two years since hurricane Maria."Jorge Duany, author of Puerto Rico: What Everyone Needs to Know

-

"Ambitious, intimidating, and beautiful...This book will be particularly important to readers with a connection to Puerto Rico and useful and thought-provoking to anyone else seeking to understand capitalism's past, present, and future."Library Journal

-

"[An] eye-opening economic and political history... [Morales's] technical yet impassioned polemic will persuade those with a keen interest in the subject."Publishers Weekly

- On Sale

- Nov 5, 2019

- Page Count

- 448 pages

- Publisher

- Bold Type Books

- ISBN-13

- 9781541762992

Newsletter Signup

By clicking ‘Sign Up,’ I acknowledge that I have read and agree to Hachette Book Group’s Privacy Policy and Terms of Use